Un des traits les plus caractéristiques de la Belgique actuelle est assurément d'être un pays de villes.

Il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a dix siècles notre pays ne comptait guère que trois centres urbains, d'origine, romaine et d'importance fort médiocre: Tournai, Tongres et Arlon. Le territoire défriché était occupé par de grands domaines - villae - dont la plupart avaient une contenance de plusieurs centaines d'hectares et qui étaient, avant tout, des centres d'exploitation agricole. Ils appartenaient à de riches propriétaires fonciers et étaient peuplés de paysans, dont l'immense majorité était de condition servile. Ces domaines produisaient à peu près tout ce qui était nécessaire à l'entretien de leurs habitants. Ceux-ci ne devaient donc pas se soucier d'assurer leur ravitaillement par l'achat de produits étrangers au domaine. Ils n'achetaient rien et ne vendaient rien, puisque aussi bien les domaines voisins se trouvaient placés dans des conditions économiques analogues. Partant, ils ne disposaient pas, ou guère, de numéraire; les redevances qu'ils devaient payer au propriétaire du domaine et les dîmes dont ils étaient redevables à l'Eglise, ils les acquittaient en nature; les céréales, les chapons et les oeufs remplaçaient les sous et les deniers.

L'absence de quasi toute circulation de biens, la grande rareté du numéraire et l'autarcie économique du domaine expliquent le manque presque total d'activité marchande en ces siècles reculés. Seuls quelques grands propriétaires fonciers, quelques églises et quelques abbayes transformaient parfois une pièce d'orfèvrerie ou de la vaisselle précieuse en lingots ou en monnaie, afin d'acheter à des marchands occasionnels et itinérants, certains produits rares ou de luxe, nécessaires à la célébration du culte, à l'aménagement du château ou à l'armement du chevalier.

Ce régime économique, qui est celui de l'économie domaniale sans débouchés, supposait un régime social hiérarchisé au sommet, le grand propriétaire, détenteur de droits de justice plus ou moins étendus et dont la fonction essentielle consiste - théoriquement - à assurer, par les armes, la protection des églises et des populations rurales; au bas de l'échelle sociale, la paysannerie. Celle-ci est composée d'individus dont la condition personnelle et réelle varie, certes, à l'infini, mais qui ont tous pour trait distinctif de s'adonner à la culture du sol et de se trouver dans une dépendance plus ou moins étroite vis-à-vis d'un propriétaire-seigneur. Seuls les membres du clergé échappent à ces catégories; le clerc est, en effet, par essence, un homme libre. Mais les églises et les abbayes sont, elles aussi, de grands propriétaires fonciers; elles se sont intégrées dans le régime féodo-seigneurial et elles détiennent généralement des droits régaliens importants.

Une pareille organisation sociale n'est pas favorable, cela va sans dire, à un régime de libre circulation des biens. Et cependant cette circulation n'a jamais cessé d'une manière absolue. Il s'est trouvé, en tous temps, des colporteurs, qui, munis d'une légère pacotille et stimulés par l'apprit du gain, ont erré de château en château, de moutier en moutier, bravant les difficultés des communications et les dangers d'une société sans police où seul régnait, en fait, le droit du plus fort.

A la fin du Xème et dans le courant du XIème siècle, on observe que le nombre de ces marchands itinérants augmente considérablement dans nos régions. Ce phénomène peut s'expliquer par nombre de raisons; les principales sont, sans doute, la sécurité relative que la disparition des pillards normands et hongrois a fait naître, l'accroissement de la population et l'obligation pour une masse de gens que la terre, incomplètement défrichée et mal cultivée, ne peut plus nourrir, de chercher un moyen de subsistance dans l'activité marchande. Qu'on joigne aussi à ces considérations l'action des famines, si nombreuses au haut moyen âge. Lorsque, par suite d'une récolte manquée, une région se trouvait sans subsistance, ce devait être, pour certains individus entreprenants et peu scrupuleux, une tentation bien forte que de la ravitailler au prix fort, en allant quérir au loin les vivres indispensables. C'est alors, sans doute, qu'on a dû voir une foule de serfs fuir leur domaine et nombre de cadets, non pourvus de terre, échapper à l'armature hiérarchisée de la société féodale. C'est parmi ces groupes d'a-sociaux et dans ces milieux d'aventuriers que se sont recrutées les premières générations de marchands que le moyen âge ait connus.

Il est un autre phénomène encore, de caractère externe, qui devait favoriser, à son tour, la naissance et l'extension de la classe marchande. Les Normands n'ont pas été seulement les pillards que chacun sait; dans le bassin de la Baltique, leur pays d'origine, ils se sont, dès le IXème siècle, adonnés à une activité mercantile d'envergure non négligeable. Ils ont créé sur les côtes slaves et germaniques de cette Méditerranée du Nord, toute une série de comptoirs commerciaux; ils ont monopolisé le trafic des marchandises qu'à travers la plaine russe, au réseau hydrographique si favorable, on allait chercher jusqu'à Byzance et jusqu'en Perse; ils ont, enfin, établi un réseau de voies commerciales à travers la péninsule du Jutland et importé dans le bassin de la Mer du Nord, les produits exotiques qui arrivaient autrefois par la Méditerranée, avant que les Arabes n'en aient rendu l'accès, sinon impossible, tout au moins fort malaisé. Ce trafic normand qui aboutissait aux embouchures du Rhin et de la Meuse a doté ces régions d'une activité toute nouvelle; leurs habitants - les Frisons - n'ont eu qu'à remonter les cours de ces fleuves pour pouvoir nouer, avec les populations de l'hinterland rhéno-mosan, des relations économiques fructueuses.

Or, ce courant commercial frison, d'origine maritime et conditionné par le trafic russo-scandinave, est concomitant, dans le temps, avec l'essor commercial, qui, pour les raisons citées plus haut, se développe sur le continent, à la fin du Xème et au début du XIème siècle. C'est dans les bassins du Rhin et de la Meuse que le renouveau économique se manifeste d'abord. Le long de ce dernier cours d'eau apparaissent toute une série d'agglomérations marchandes; ce sont à l'origine, de modestes débarcadères, sièges d'ateliers monétaires, où, autour des maisons en bois et en torchis, autour d'auberges bruyantes et de hangars bourrés de marchandises hétéroclites, s'affairent des marchands, des bateliers, des charretiers, des débardeurs et tous ceux qui ayant, pour une raison quelconque, quitté leur champ, désirent louer leurs bras, leurs services ou leurs capacités. Déjà, sur une échelle infiniment modeste, la ville « tentaculaire » exerce son attrait sur les ruraux que fascine l'espoir d'un avenir meilleur, d'une vie moins monotone ou d'un travail plus rémunérateur.

De semblables « villes neuves » qu'on a pu, avec raison, comparer aux agglomérations nées en Amérique, autour des puits de pétrole et de placers d'or, s'échelonnent, dès le Xème siècle, à une trentaine de kilomètres l'une de l'autre - l'étape d'un jour - le long du cours moyen de la Meuse. Ce sont Dinant, Namur, Huy, Liège et Maestricht.

En bien des cas, ces places de commerce ne se sont point établies en terrain vierge, mais à proximité d'un centre ecclésiastique ou militaire préexistant. Tel est le cas, notamment, de Liège, dont nous aurons désormais à nous occuper exclusivement ici.

I.

Les classes sociales à Liège avant le XIIIème siècle.

L'agglomération marchande, bourgeoise et laïque de Liège est née à l'ombre d'une autre agglomération, plus ancienne, de caractère domanial, clérical et ecclésiastique. Ce dernier centre, simple hameau à l'époque franque, servait, depuis le début du VIIIème siècle, de résidence aux évêques de Tongres. Ainsi Liège était devenue une « cité », puisque aussi bien la terminologie de l'époque réservait uniquement ce nom aux villes épiscopales.

Ce fait devait avoir, pour toute l'histoire subséquente de la grande ville mosane, les conséquences les plus durables.

Alors qu'en beaucoup d'autres endroits le centre « pré-urbain » consiste en un élément peu important généralement un château ou une abbaye fortifiée qui, par suite même de sa médiocrité et de son caractère économique passif, a été, plus ou moins rapidement englobé dans la ville marchande, à Liège, au contraire, cette agglomération « pré-urbaine » avait déjà pris, au moment où se constitua le quartier marchand, une ampleur et une consistance considérable. Aussi bien l'expression « pré-urbaine » que nous utilisons ici pour sa commodité et aussi parce qu'elle a pris, sous la plume des historiens, un sens quasi technique, n'est-elle, en fait, pas de mise à Liège. Le « bourg » marchand n'annihilera pas la « cité » épiscopale; celle-ci pèsera de tout le poids de ses traditions sur les destinées de celui-là et ce ne sera pas une des moindres caractéristiques de l'histoire politique et sociale de Liège, que la part considérable que le clergé, en tant que tel, prendra toujours aux péripéties qui se dérouleront dans l'enceinte de la Cité Ardente.

L'importance acquise par Liège dès la fin du Xème siècle, elle la doit surtout à Notger (972-1008). Ses prédécesseurs avaient déjà élevé dans leur « capitale », outre le palais épiscopal, la cathédrale Saint-Lambert, l'église paroissiale de la cité Notre-Dame-aux-Fonts et l'église Saint-Servais, trois collégiales dédiées respectivement à saint Pierre, saint Martin et saint Paul. Dès le milieu du Xème siècle la ville épiscopale ne se cantonnait donc plus dans les étroites limites de la Cité proprement dite, resserrée entre le coude de la Meuse, la côte, de Pierreuse et la colline du Publémont. Elle s'étendait déjà sur les pentes et sur la crête de cette dernière, comme l'atteste la construction de Saint-Pierre et surtout de Saint-Martin; d'autre part, dans l'île qui lui faisait face au midi, l'érection de Saint-Paul témoigne déjà d'un peuplement assez important.

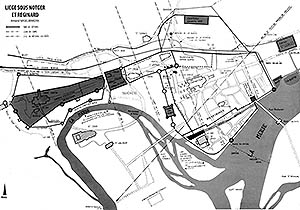

LIEGE SOUS NOTGER ET REGINARD - Nagelmakers

Notger fit, non seulement, reconstruire et agrandir ces églises dues au zèle de ses prédécesseurs, mais il édifia encore trois autres collégiales Sainte-Croix, Saint-Denis et Saint-Jean. Ainsi s'observe parfaitement l'extension de la ville en direction de l'Ouest et du Sud; une notable partie du Publémont et de l'Ile est désormais terre d'église et, dès cette époque, on a dû y construire des maisons pour les chanoines et leurs serviteurs.

La juxtaposition de ces différents centres ecclésiastiques - chaque collégiale se double d'une église paroissiale - devait singulièrement accroître l'importance de la ville épiscopale. On a estimé à un millier, au moins, le nombre des clercs de tout grade qui vivaient dès lors à Liège. Qu'on y joigne deux à trois mille domestiques, artisans, serviteurs, cultivateurs et tenanciers d'église et on comprendra aisément qu'une pareille agglomération, de caractère avant tout ecclésiastique et domanial, devait constituer un puissant pôle d'attraction pour les marchands itinérants de l'époque.

Qui, si ce n'est eux, pouvait, en effet, procurer à ces prêtres et à ces églises l'encens odorant, les tapis d'autel, les aubes de drap ou de lin, les dalmatiques brodées d'or, les ciboires d'argent, les aiguières ciselées, les coussins bariolés, les reliures d'ivoire, les patènes, les étoles, les tapisseries multicolores, les étoffes de soie qui enveloppaient les saintes reliques, sans parler des épices, des drogues et des plantes médicinales? Ce n'étaient évidemment pas les domaines suburbains qui pouvaient fournir ces produits exotiques et ces objets rares que convoitaient toutes les églises au haut moyen âge et ce n'étaient certes pas les artisans domestiques des clercs et chanoines liégeois, qui possédaient l'habileté technique nécessaire pour fabriquer tous les ornements dont s'enorgueillissaient les trésors des collégiales. Plusieurs d'entre eux conservent encore aujourd'hui de somptueuses étoffes de soie byzantines; si elles n'ont pas toutes été apportées du Proche-Orient par des pèlerins ou des croisés, il est séduisant de penser que, tissées dans les gynécées de la ville du Bosphore, elles ont transité à travers l'Ukraine pour être vendues aux foires de Novgorod et aboutir enfin dans la barque d'un marchand frison ou dans le lourd et grinçant chariot qu'un mercator, au hasard de ses voyages, convoyait en terre liégeoise.

Ces marchands ne pouvaient cependant pas, sans trêve, courir les routes et descendre les rivières; il leur fallait un gîte pour l'hivernage. Au Xème siècle Liège offrait toutes les conditions requises pour devenir un gîte semblable. Non seulement le marchand y trouvait, sur place, une clientèle assurée, mais il y pouvait aussi abriter en toute sécurité ses marchandises, ses chariots et toute cette fortune mobilière dont la possession fait de lui un être essentiellement différent du cultivateur.

En effet, Notger avait ceint d'un mur, sinon toute l'agglomération liégeoise, tout au moins ses deux quartiers essentiels: la cité et le Publémont. Appuyée aux parois et aux tours des églises qui s'encastraient parfois dans l'enceinte - celle de Saint-Denis conserve encore aujourd'hui l'aspect d'une forteresse - la muraille dessinait un quadrilatères irrégulier, dont un des angles s'enfonçait dans le coude que formait la Meuse; elle englobait, en appendice, le long et étroit rectangle du Publémont. Le quartier de l'Ile demeurait sans fortifications.

Où donc la colonie marchande allait-elle élire domicile à l'intérieur de cette enceinte? Aucun texte ne nous le dit explicitement, mais un coup d'oeil sur le plan de la ville est susceptible de nous l'apprendre, sans doute possible. C'est toute la moitié Est de la cité, située à droite du Palais, de Saint-Lambert et de Saint-Denis, qui est devenue le quartier de résidence des marchands. C'est là, en effet, qu'on trouve le marché et la halle; c'est là que se construira, plus tard, l'hôtel de ville; c'est là que, le long de la Meuse et au pied même du rempart (Quai sur Meuse, Quai de la Ribuée, Quai de la Golfe) les barques pouvaient aisément être chargées et déchargées; c'est là, enfin, que serpente la rue Neuvice, dont le nom (novus vicus = nouveau quartier) rappelle éloquemment et plus clairement peut-être que ne le pourraient faire des textes, le caractère et l'histoire de cette région urbaine. Peut-être quelques familles de marchands avaient-elles aussi déjà élu domicile dans l'île, aux alentours de l'église Saint-Paul; le vinâve, ou voisinage d'île, leur devrait, dans ce cas, son origine.

Ce n'est pas ici l'endroit de décrire, dans le détail, l'histoire du développement territorial de Liège. Bornons-nous à constater que, dans le cours des XIème et XIIème siècles, la croissance et l'extension de la ville sont dues, avant tout, au dynamisme des classes marchandes. Le quartier du marché dut déborder très tôt en dehors de l'enceinte notgérienne puisque en 1015 on éleva, le long de la route vers Maestricht, à environ quatre cents mètres en dehors de la porte Hasseline, une nouvelle collégiale - celle de Saint-Barthélemy - et que, entre 1025 et 1037, on construisit, en face du novus vicus un pont qui, parce qu'il comptait au moins une douzaine d'arches, prit le nom qu'il a conservé jusqu'à nos jours. Ainsi se trouvait réalisée la jonction avec le quartier d'Outre-Meuse. Peu après de semblables communications reliaient l'île, d'une part, à la cité par la construction du Pont d'île (XIème siècle?), d'autre part, au village d'Avroy par l'achèvement du Pont d'Avroy (avant 1056).

Ainsi donc, dès l'époque de Notger, les deux classes sociales qui étaient appelées à cohabiter dans la cité - le clergé et la bourgeoisie marchande - sont en place. On aimerait à être mieux renseigné sur l'histoire de cette dernière; malheureusement les documents qui la concernent tiennent dans le creux de la main. Liège, au passé si prestigieux, est une ville qui n'a presque pas d'archives pour la période médiévale; ce qui a échappé aux incendies et aux dévastations de l'époque bourguignonne, à la négligence des archivistes de l'Ancien Régime et à la tourmente des révolutions, tient dans huit mètres de rayons

Ce n'est pas que l'historiographie liégeoise ne soit riche pour le, haut moyen âge, mais elle concerne presque exclusivement le monde clérical de la cité. On sait que celle-ci compta, au XIème siècle, de brillantes écoles qui firent de Liège - l'Athènes du Nord comme l'écrit pompeusement un écolâtre! - un des centres d'études les plus réputés de l'Empire et de l'Europe Occidentale. On sait que, parmi les clercs liégeois, il y eut des poètes, des théologiens, des mathématiciens, des musiciens de mérite; on sait aussi le rôle que les évêques de Liège jouèrent à la cour des empereurs et durant la querelle du Sacerdoce et de l'Empire.

Mais sur l'histoire des classes marchandes et artisanes qui vivaient à deux pas de ces églises et de ces écoles réputées, on ne sait presque rien. Les chroniqueurs et annalistes, tous clercs, les ignorèrent et n'estimèrent pas que les faits et gestes de ces hommes méritaient d'être consignés, au même titre que les, récits hagiographiques et les événements religieux. Pourtant il a dû y avoir, entre ces deux éléments de la population, des rapports constants, peut-être des luttes, certainement des heurts et des frictions. On sait, en effet, que l'Eglise, au haut moyen âge, s'est montrée peu favorablement disposée envers la classe marchande; le commerce lui paraissait être une activité illicite et le genre de vie des marchands, aux moeurs souvent rudes et brutales, devait lui déplaire grandement. A la stabilité du régime domanial, d'aspect domestique et, parfois, patriarcal, qui enchaînait l'homme à la terre et l'intégrait dans un réseau pesant, mais protecteur, de liens personnels et réels, les marchands substituaient une conception d'organisation sociale et politique plus libre, plus individualiste, plus souple ou, si l'on veut, plus anarchique.

Mais si l'installation de ces marchands devait susciter bien des occasions de conflits, le prince y trouvait cependant aussi nombre de profits. L'accroissement de la circulation des biens provoquait une augmentation considérable des revenus des tonlieux et autres droits de péage. Les marchands occupaient, d'autre part, un sol qui appartenait à l'église de Saint-Lambert et ils devaient, de ce chef, lui payer des redevances; il est probable, qu'au début, on a voulu assimiler ces redevances aux prestations que fournissaient les serfs et les tenanciers ruraux. Les marchands n'ont certainement pas pu souscrire à pareilles exigences. De même, le droit qui régissait tous ceux qui dépendaient de Saint-Lambert et que les Liégeois aimaient à appeler la loi Charlemagne, ne pouvait convenir à une population qui menait une existence si différente de celle des membres de la familia épiscopale.

Il ne nous est pas possible, vu le manque de place et l'objet même de cet ouvrage, de traiter ici du difficile et complexe problème de l'origine du droit urbain liégeois et de la commune liégeoise. Contentons-nous de souligner quelques faits essentiels pour la compréhension de l'histoire des classes sociales à Liège.

On ignore à quelle date les premières libertés accordées à la population laïque et marchande de Liège, furent consignées par écrit. Il est possible cependant de la fixer approximativement. En 1066 les bourgeois de Huy avaient reçu du prince-évêque une charte, qui est probablement le plus ancien document de ce genre délivré en Europe Occidentale. Or, il n'est pas téméraire de penser que Liège ne dût pas être moins bien loti que sa ville soeur, puisque son évolution économique - quoi qu'on en ait dit - ne retardait sans doute pas beaucoup sur celle de cette dernière. D'autre part, un diplôme accordé par l'empereur Henri V, en 1107, au clergé de la cathédrale, contient certaines stipulations en faveur des laïques liégeois « pour autant qu'ils sont, dit le document, des marchands notoires ». Ne peut-on conclure de là qu'il existait, à cette date, une bourgeoisie organisée et régie par certaines règles juridiques distinctes de celles auxquelles les hommes de l'église de Saint-Lambert étaient assujettis? Ainsi donc, c'est entre 1066 et 1107, et vraisemblablement à un moment plus rapproché de la première de ces dates que de la seconde, que l'agglomération marchande liégeoise a reçu ses premiers privilèges.

A qui était dévolue, à cette époque, l'administration de la ville? Au tribunal des échevins. Il faut entendre par là un groupe de quatorze personnes, présidé par le maïeur; elles sont nommées par l'évêque et recrutées parmi les propriétaires fonciers de la ville et peut-être aussi, dès le XIIème siècle, parmi les marchands les plus riches et les plus considérables de la cité. Ce tribunal public, dont l'origine remonte, peut-être, aux temps carolingiens, s'est donc modifié, quant à sa composition, sous l'influence des nouvelles conditions sociales. Mais si quelques marchands en ont forcé l'entrée, il n'en reste pas moins, dans son principe, une institution princière; il n'est pas l'organe même de la bourgeoisie urbaine et les marchands qui y siègent y sont admis non pas en tant que marchands et bourgeois, mais en tant que propriétaires fonciers puisque très tôt, en effet, des commerçants enrichis ont dû investir leur fortune en terres. La compétence de l'échevinage s'étend à tout le territoire, exception faite des nombreuses immunités ecclésiastiques qui l'émaillent. A cette époque où la notion de la séparation des pouvoirs n'existe pas, ce tribunal exerce, non seulement la juridiction administrative et gracieuse, mais il était aussi compétent en matière civile et criminelle. Il est, dans toute la force du terme, la Loi.

En face des échevins, officiers du prince, juges et administrateurs de la cité, il y a le clergé. Au sein de celui-ci le groupe le plus puissant est constitué par le chapitre de Saint-Lambert; les chanoines de la cathédrale - communément appelés les tréfonciers - sont co-seigneurs de la principauté et forment le conseil du prince. Entre ces deux éléments, les conflits ont été fréquents dès la fin du XIème siècle, car « le Liège laïque relevant des échevins et le Liège ecclésiastique, relevant des tréfonciers, n'ont cessé de se disputer sur les confins de leurs domaines respectifs ».

Les chanoines défendaient un point de vue qui se fondait sur le principe de la personnalité du droit: les habitants de Liège, rattachés par des liens personnels ou réels au clergé, relèvent de la juridiction de celui-ci. Les échevins, au contraire, adoptaient une thèse qui s'appuyait sur le principe de la territorialité du droit: tous les habitants laïques de Liège sont soumis à l'autorité des magistrats civils.

Il serait faux de penser que le prince, parce qu'il était en même temps évêque, soutint nécessairement la cause du clergé. Otbert (1091-1119) n'hésita pas à encourager l'échevinage et, en 1104, au cours d'un conflit entre les bourgeois et le clergé, un contemporain nous apprend que l'évêque « foulant aux pieds le droit civil qui régnait à Liège, changea les lois des ancêtres, annula les coutumes et, afin de pouvoir opprimer plus librement les petits, veillait à se ménager les grands et s'attirait, au moyen de dons et de promesses, les sympathies des plus puissants ».

Qu'est-ce à dire, sinon que l'évêque, tirant de l'évolution sociale à laquelle il assistait les conclusions nécessaires, prit sur lui de favoriser les revendications des marchands, au détriment des droits coutumiers sur lesquels se fondait le clergé. Un pareil texte en dit long, dans sa brièveté un peu confuse, sur l'importance sociale de marchands liégeois. Il est d'ailleurs corroboré par d'autres renseignements contemporains, qui nous montrent ces mêmes hommes, figurant comme témoins aux actes de ce prince et intervenant dans les affaires publiques. Et quant à leur « standing » économique, il n'est pas de moindre importance; ces mêmes marchands qui s'enrichissent dans le commerce des draps et des pelleteries, ainsi que dans l'industrie de la tannerie et dans celle du laiton, trafiquent avec un grand nombre de places de commerce de l'Europe; on les trouve à Londres, en Scandinavie, le long du Rhin et aux mines de cuivre de Goslar, dans le Harz. Ils sont probablement groupés en une association ou gilde.

Bientôt ces mêmes individus désireront avoir un organisme administratif et politique bien à eux. Cette nouvelle étape dans l'histoire constitutionnelle et sociale de la cité mosane fut franchie, d'une manière toute pacifique semble-t-il, entre 1176 et 1184. Les membres de l'échevinage s'adjoignirent douze assesseurs, élus parmi les citoyens de la ville par l'ensemble des bourgeois. Dans le sein de ce conseil de « jurés », l'échevinage choisissait alors deux maîtres, appelés à présider le dit conseil.

Ainsi donc l'échevinage de Liège, qui tient son pouvoir du prince et qui est « la juridiction de la loi », ne s'est pas transformé en une magistrature communale; la bourgeoisie a créé, à côté de lui et en accord avec lui, un organisme nouveau auquel sera réservé le nom de « juridiction des statuts ». Cette dualité caractéristique s'explique, en grande partie, par le fait que, dès le XIIème siècle, trois éléments politiques et sociaux s'affrontent à Liège: le prince-évêque, le chapitre, la bourgeoisie. Cette dernière, en conflit constant avec les tréfonciers, a été obligée, par cela même, de composer avec le prince. Elle n'a pas pu l'évincer, ni en fait ni en droit. Peut-être n'avait-elle pas non plus l'écrasante supériorité économique qu'on lui connaît ailleurs, en Flandre, par exemple.

Quoi qu'il en soit la commune liégeoise n'est pas née, comme c'est souvent le cas dans la France du Nord, d'un mouvement révolutionnaire; elle sera agitée aux XIIIème et XIVème siècles par des troubles très graves, mais ceux-ci - nous le verrons plus loin - s'expliquent par le désir de certaines couches sociales de bourgeois de jouer dans l'administration communale un rôle prépondérant; ces luttes, aux aspects si farouches, n'ont pas pour cause la naissance et l'existence même de la commune. Aussi ces conflits - et c'est là leur originalité - auront-ils tout autant un caractère social qu'un aspect politique.

La création du conseil des jurés a pu s'opérer d'une manière pacifique parce que, dans le cours du XIIème siècle, les princes n'ont cessé de prodiguer leur appui à la bourgeoisie urbaine. Mêlés à tous les événements de la politique internationale, souvent absents du pays, ils ont dû voir d'un bon oeil se constituer un pouvoir que, par l'intermédiaire de l'échevinage et du maïeur, ils se flattaient d'ailleurs de tenir en bride, et qui était susceptible, par ailleurs, de contrebalancer la trop grande puissance du chapitre de Saint-Lambert.

C'est pour se concilier la bourgeoisie qu'un prince-évêque, qu'on identifie traditionnellement avec Albert de Cuyck, mais qui est peut-être, en fait, son prédécesseur Albert de Louvain, lui concéda, à la fin du XIIème siècle, une charte de liberté, célèbre dans les annales de la cité. A vrai dire ce document fameux n'innove guère; il concrétise seulement les conquêtes réalisées par la bourgeoisie depuis plus d'un siècle. II se borne à confirmer les éléments essentiels de la coutume civile liégeoise, il fixe certains points relatifs au ravitaillement de la cité, il dote les bourgeois de garanties en matière d'impôts et de service militaire. C'est à la fois, comme l'a dit G. Kurth, une constitution, un code et un règlement de police, sans être rien de tout cela complètement. La charte proclamait certains principes de liberté personnelle, d'inviolabilité du domicile et des biens qui ont depuis été repris par la Constitution belge de 1831. Mais, comme l'a si justement fait observer l'historien de la cité de Liège au moyen âge « ce droit, il est essentiel de le remarquer, n'est pas celui d'une classe ni d'un parti. Il n'accorde pas de protection spéciale aux intérêts particuliers, et, quand ceux-ci sont en opposition avec l'intérêt commun, il se prononce imperturbablement en faveur de la généralité. Protéger d'une manière égale toute la population qui vit dans l'enceinte de la cité, assurer à tous les Liégeois la pleine jouissance des libertés indispensables à toute population urbaine, tel est son but et il n'en a pas d'autre. Des institutions politiques, la charte ne parle pas; elle les suppose et elle les implique. C'est à la commune qu'elle est donnée cela suffit pour attester l'existence de celle-ci sans qu'il soit besoin de l'affirmer ».

Du milieu du XIème au début du XIIIème siècle, les bourgeois de Liège, participant à l'activité économique intense et internationale propre à tout le pays mosan, ont, peu à peu et sans luttes violentes, conquis tout un ensemble de droits civils qui leur confèrent un statut personnel privilégié dans la cité. Ils sont un élément social actif et progressif.

A côté d'eux le clergé, jaloux de ses immunités qu'il défend avec vigueur, représente, au contraire, un élément conservateur. Il tient sous sa dépendance une classe assez nombreuse de tenanciers et de serviteurs citadins.

Le prince-évêque paraît avoir adopté, dans l'ensemble, une attitude assez bienveillante envers la bourgeoisie qu'il juge et administre par l'intermédiaire de ses échevins. Dans son entourage il convient de signaler l'existence d'un nombre assez considérable d'individus qui, ne jouissant pas originairement de la pleine liberté et chargés primitivement de fonctions domestiques, se sont, petit à petit, élevés dans la hiérarchie sociale, grâce à l'exercice de multiples offices auliques, domaniaux, administratifs ou militaires. C'est parce qu'ils sont chargés d'un ministerium (office, fonction) qu'on les appelle ministériaux (ministeriales) et c'est, parmi eux, que se recrutent les sénéchaux, échansons, panetiers, chambellans et châtelains du prince. En outre celui-ci choisissait aussi certains membres de l'échevinage liégeois parmi ses ministériaux. Un grand nombre d'entre eux résidaient à Liège et y vivaient dans l'entourage immédiat du prince, tels les membres des familles de Pré, de Pont, de la Tour. Nous les verrons, plus tard, se fondre dans la noblesse ou dans le patriciat urbain.

A partir du XIIIème siècle l'histoire sociale de Liège va évoluer selon un rythme très différent de celui du passé. L'activité économique change d'aspect dans le pays mosan; le grand courant économique international qui le traversait se déplace vers Bruges et la Flandre, bientôt aussi, vers le Brabant. Du point de vue politique également la région de Liège perd de son importance européenne parce que les beaux jours de l'Empire sont comptés. Elle va désormais se replier sur elle-même et vivre d'une vie plus locale, mais non moins agitée. Les répercussions de ce fait sur le plan social seront - comme nous le verrons - considérables.

II.

Les historiens des institutions urbaines médiévales ont coutume d'utiliser l'expression « patriciat » pour désigner, dans le sein de la bourgeoisie urbaine, une classe sociale particulièrement éminente par sa richesse et son influence. L'emploi de ce mot, repris à la terminologie de l'histoire ancienne n'implique, cela va sans dire, aucune relation ni aucune identité entre la classe des patriciens romains et l'aristocratie bourgeoise des villes du moyen âge.

On est trop mal renseigné sur la consistance réelle des milieux urbains laïques à Liège pour pouvoir faire entre eux, avant la fin du XIIème siècle, de nécessaires distinctions d'ordre social. L'expression « bourgeoisie marchande » est employée, faute de mieux, pour désigner une classe à l'intérieur de laquelle il y y a dû avoir, en fait, toute une gamme nuancée de conditions sociales. Les écrivains du moyen âge usent du mot marchand (mercator) pour faire allusion à toute espèce d'individu s'adonnant à une activité commerciale ou industrielle, qu'elle soit de petite ou de grande envergure. Et quant au mot « bourgeois » - du latin burgensis - il a, sous la plume des chroniqueurs, non pas un sens social, comme aujourd'hui, mais une signification purement territoriale: les bourgeois sont les habitants laïques du bourg, c'est-à-dire du territoire urbain ceint d'une muraille, ou de ses abords immédiats.

A partir du XIIIème siècle, il devient loisible, grâce à une documentation plus abondante, de substituer à cette vue trop sommaire des choses, une image qui serre de plus près la réalité. On s'aperçoit alors que du sein de la bourgeoisie - sensu lato - émerge une classe de gens riches qui joue un rôle politique important dans la cité. C'est l'aristocratie marchande ou le patriciat urbain.

Quelles sont ses origines? On en dispute; en l'absence d'une étude détaillée sur cet intéressant sujet, nous ne pouvons qu'esquisser ici certaines données du problème. A notre avis ce patriciat a une double origine. Il est constitué, tout d'abord, par des marchands enrichis, en particulier par les descendants de ceux qui, aux XIème et XIIème siècles, s'adonnaient au commerce au long cours; d'autre part, nous pensons aussi que plusieurs lignages patriciens remontent à des familles de ministériaux épiscopaux et de propriétaires fonciers.

L'emploi d'une expression aussi générale que « patriciat » pour désigner un milieu social aux contours nécessairement mal définis peut, avec raison, prêter le flanc à la critique. Il importe donc d'examiner quelles réalités concrètes se cachent derrière ce mot et ce aux différentes époques du moyen âge. Jusqu'au XIIIème siècle il faut entendre par patriciat l'ensemble des lignages ou familles dans le sein desquels sont choisis les échevins. Au XIIIème siècle il se constitue, à côté de ce patriciat, une classe sociale de gens riches qui seront désireux de jouer un rôle politique dans la cité et qui, petit à petit, finiront, à la fin de ce siècle, par se confondre avec le patriciat scabinal. C'est à ces deux milieux sociaux, très différenciés à l'origine, qu'au XIVème siècle on donnera uniformément le nom de patriciat, parce que tous deux s'opposent alors à la classe des artisans. Or, la documentation relative à l'histoire liégeoise ne devient abondante qu'à partir du XIVème siècle, de sorte que toute la terminologie historique dont nous usons encore est reprise à des auteurs qui confondent en un seul mot deux milieux, qu'un siècle plus tôt on ne tenait nullement pour identiques.

De nos jours le prolétariat use du mot « bourgeoisie » pour désigner l'ensemble de tous les possédants; or, il y a une bonne centaine d'années « bourgeoisie » n'était, en fait, qu'une fraction de la classe possédante; elle se distinguait très nettement de l'autre classe possédante, la noblesse, et elle avait un idéal politique très différent de celle-ci. En un siècle la distinction entre les deux milieux s'est fortement atténuée, à telle enseigne que beaucoup de « bourgeois » ont acquis des titres de noblesse, ce qui n'aurait pas manqué d'indigner, il y a cent ans, leurs ancêtres et de faire sourire, il y a cinquante ans, leurs parents. Sans doute, dans le sein de la noblesse et de la bourgeoisie, au sens restreint du mot, on n'a pas encore perdu de nos jours la notion de certaines distinctions à faire entre ces deux milieux, mais le prolétaire d'aujourd'hui qui ne voit en eux que des possédants et qui, bien entendu, ne raisonne ni en historien ni en sociologue, confond les représentants de ces deux couches sociales sous l'appellation unique de bourgeois. De même aux yeux de l'artisan liégeois des XIVème et XVème siècles les « patriciens » ou « grands » ou « nobles » ne forment, quelle que soit leur origine respective, qu'une seule et même classe

Il importe de signaler ici comment une partie de la population marchande de Liège s'est, au cours du XIIIème siècle, transformée en un patriciat d'argent et comment, peu à peu, celui-ci s'est confondu avec le patriciat scabinal.

Les causes de ce phénomène sont d'ordre économique.

A partir du XIIIème siècle le grand commerce international déserte le pays mosan; beaucoup de marchands cessent de voyager de foire en foire; ils restent sur place et vont désormais se préoccuper de faire fructifier la fortune qu'ils doivent au travail de leurs ascendants. De marchands qu'ils étaient, ils deviennent rentiers; d'où les épithètes de fainéants, paresseux, otiosi, que leur décernent les gens des classes populaires. Nombre d'entre eux s'adonnent au commerce de l'argent et la conjoncture économique du moment favorise singulièrement cette activité. Le XIIIème siècle est, en effet, une époque de grands bouleversements monétaires et partant, de profondes transformations sociales. La baisse de la valeur de l'argent et la hausse des prix, conséquences du développement de la fortune mobilière, affectent durement tous ceux qui vivent de revenus fixes, c'est-à-dire particulièrement les nobles. Ceux-ci, en effet, touchent du chef de leurs propriétés foncières, des cens dont le montant a été fixé, une fois pour toutes, par la coutume, depuis plusieurs siècles; or, ces revenus, qui faisaient la fortune de leurs aïeux ne leur permettent plus guère que de vivoter. Pour maintenir leur rang social, les nobles sont acculés à l'obligation d'emprunter.

Or, à qui s'adresser si ce n'est à ces riches marchands liégeois, dont les fortunes cherchent précisément un emploi? Un des plus anciens exemples que l'on puisse citer à ce propos, est celui d'un bourgeois de Liège, appelé Albert et signalé comme prêteur d'argent dès 1138. Et au siècle suivant de pareils faits deviennent très fréquents; on n'en veut pour preuve que les noms portés par certaines familles liégeoises. A une époque où, précisément, les noms de famille font leur apparition, ils consistent souvent en un surnom caractéristique, donné jadis à un individu et stabilisé ensuite dans le chef de ses descendants. Or des noms tels que del Canges, Tirebourse, des Balances (allusion au trébuchet qui servait à peser les espèces d'or et d'argent?), Maille à Maille (nom d'une monnaie), ne peuvent faire qu'allusion à des familles d'opulents changeurs et banquiers.

Ceux-ci, groupés en une gilde ou « frairie » ne trouvaient pas seulement une clientèle assurée auprès des nobles désargentés; les églises et les abbayes qui souffrent aussi de la crise économique parce que leur fortune consiste également en revenus fonciers fixes, sont à leur tour obligées de recourir à l'emprunt. Or on sait l'importance et le nombre des établissements écclésiastiques à Liège et dans le diocèse. En 1254 Guillaume de Ryckel, abbé de Saint-Trond, doit emprunter de fortes sommes au changeur liégeois Jean de Dinant - le frère du fameux Henri de Dinant, dont il sera question plus loin - au taux, nullement excessif pour l'époque, de 48,57 %. En 1251 le pape Innocent IV doit prendre des mesures pour protéger l'abbaye de Saint-Hubert en Ardenne contre les agissements usuraires de certains changeurs de Verdun, de Liège et de Reims. Certes, l'église condamnait l'usure et saint Thomas d'Aquin formulait, précisément à la même époque, sa fameuse théorie sur le prêt à intérêt. Mais, dans la pratique, il existait bien des moyens de côtoyer le droit, et les créanciers des églises ne manquèrent pas d'y recourir souvent.

Ces capitalistes liégeois virent d'un très mauvais oeil l'installation dans la cité de Lombards, c'est-àdire de prêteurs sur gages, d'origine italienne, qui les menaçaient d'une redoutable concurrence. Aussi obtinrent-ils, en 1303 de l'évêque Adolphe de Waldeck l'expulsion des Lombards. Ils finiront cependant, plus tard, par tolérer leur présence dans la ville et le 28 mai 1394 on accordera même le droit de cité complet à six Lombards, en raison des services financiers qu'ils avaient rendus à la ville. Par contre on ne trouve jamais trace, au moyen âge, de Juifs dans la ville mosane, exception faite d'un, médecin, nommé Moïse et cité en 1138.

Mais ce n'est pas seulement le placement d'emprunts qui occupe exclusivement ces manieurs d'argent. Ils investissent aussi une partie de leur fortune en rentes et en terres, ce qui leur permet parfois d'acquérir des seigneuries et il est, par ailleurs, fort probable qu'ils ont aussi financé des exploitations houillères; c'est, en effet, à partir de la fin du XIIème siècle que l'extraction du charbon de terre se répand à Liège et on peut même se demander si celle-ci n'a pas été favorisée par la présence, dans la cité, de capitalistes susceptibles de procurer à cette industrie naissante l'appoint des fonds nécessaires. Ne voit-on pas, par exemple, l'échevin et patricien Thierry de Saint-Servais conclure avec le chapitre de Saint-Lambert un accord, le 15 octobre 1278, en vertu duquel il obtient des terres à Ans afin d'y procéder à l'extraction de la houille? Bien qu'elle ait gardé au moyen âge un caractère strictement local, cette industrie n'en fut pas moins importante; elle est absolument indigène et le mot « houille » lui-même, est un vocable liégeois.

Cependant tous les patriciens n'ont pas, au XIIIème et au XIVème siècle, abandonné complètement le négoce. Parmi les professions commerciales les plus importantes au moyen âge, il en est deux qui, à côté de celle de changeur, ont toujours eu un caractère, en quelque sorte, aristocratique; celles de marchand de draps et de vin. Ce sont là, en effet, des commerces de luxe et qui ont un rayon d'action international; ils exigent des capitaux assez considérables et n'ont pas nécessairement un caractère manuel.

Les « halliers » ou marchands de draps vendaient leur marchandise ainsi que les draps fins de Flandre et la laine d'Angleterre, dans une halle située près du marché dans la rue Sainte-Ursule actuelle. Contrairement à ce que G. Kurth et H. Pirenne ont prétendu, ils exportaient aussi des draps fabriqués à Liège même. Certes la draperie liégeoise n'a jamais eu l'importance et la renommée internationale de celle de la Flandre ou du Brabant, mais que l'on ne perde pas de vue qu'au moment même où la documentation devient abondante - XlIIème siècle - on assiste à la décadence de l'économie mosane. Les textes que nous possédons renseignent donc sur la période finale de cette économie, alors qu'en Flandre et en Artois, le XIIIème siècle voit, en fait, la pleine efflorescence de cette grande industrie. Et malgré cela quelques documents sont là, pleins de signification. Un certain Jean de Liège, marchand notoire, est signalé à Gênes de 1182 à 1201. Les riches archives notariales de cette ville italienne nous ont révélé, tout récemment, l'existence, entre 1200 et 1221 d'un groupe de marchands liégeois qui trafiquaient dans les murs du grand port de la Ligurie et expédiaient les toiles et les draps de Liège dans tout le bassin méditerranéen, jusqu'en Sicile et jusqu'en Syrie. L'un d'eux, qui porte le nom caractéristique d'Arnould de la Halle, est installé à demeure à Gênes en 1213. Garnier de Dinant - un ancêtre, sans doute, de Henri de Dinant - et Lambert d'Outre-Meuse, souscrivent en 1191 au testament qu'un de leurs concitoyens rédige à Gênes et dans lequel il stipule d'importants legs en faveur des églises de sa cité natale. Enfin, au XIIIème siècle, particulièrement entre 1242 et 1285, des marchands liégeois - fâcheusement ignorés jusqu'ici, comme on l'a fait remarquer avec pertinence - sont signalés en Angleterre, où ils s'adonnent au commerce de la laine.

Les « viniers » ou marchands de vin en gros se recrutent eux aussi, dans le sein des lignages patriciens. On ne peut perdre de vue, qu'au moyen âge, on buvait beaucoup plus de vin, dans nos régions, qu'aujourd'hui; jusqu'au XIIème siècle, toutefois, le commerce du vin n'a pas dû être fort important à Liège, d'abord parce que les coteaux de la Meuse portaient de nombreux vignobles et surtout parce que presque tous les établissements ecclésiastiques - grands consommateurs de vin - possédaient aussi, dans le Nord de la France, en Rhénanie ou dans la vallée de la Moselle, des vignobles étendus. Mais, à partir du siècle suivant, ces églises se défont de la majeure partie de ces propriétés puisque, grâce à la renaissance du commerce, elles peuvent désormais se procurer, à meilleur compte, des vins importés à Liège par des marchands. Les crus du Rhin et de l'Alsace étaient, primitivement, les plus répandus mais en 1198 le bordeaux fut importé, pour la première fois, à Liège, via Bruges. Quant au bourgogne, s'il ne semble pas encore très apprécié à cette époque, les Liégeois en vinrent, par la suite, à de bien meilleurs sentiments à son égard.

Telles sont donc les principales activités économiques auxquelles s'adonne le patriciat d'argent liégeois. Pour accéder à ce milieu il suffit de jouir d'une fortune importante et de n'être pas, ou plus, un travailleur manuel. Ce patriciat est dont, dans toute la force du terme, une ploutocratie. Comme toutes les ploutocraties elle tend à se confondre avec la noblesse de naissance; beaucoup de patriciens acquièrent, à la fin du XIIIème siècle, la chevalerie ou entrent, par mariage dans des familles nobles. « Tous les riches hommes de Liège, écrit Hemricourt, ont puis cely temps mairieit leurs enfans et astaleis dedans les lignages delle evesquet de Liege, de Brabant, delle conteit de Namur et des pays marchissans ». Faut-il s'étonner de ce que à leur influence sociale et économique, ils aient aussi voulu joindre une réelle puissance politique?

Si tous les bourgeois jouissent maintenant de la plénitude des droits civils, seuls les patriciens possèdent, au XIIIème siècle, des droits politiques. Jusqu'en 1303-1313 c'est eux qui administrent la cité et c'est parmi eux, exclusivement, que se recrutent les échevins, les maîtres et les jurés. Les lignages accaparent toutes les charges scabinales, de sorte que, sur le plan politique, cette ploutocratie devient aussi une oligarchie. Les Saint-Servais, les de Lardier, de Neuvice, de Saint-Martin, d'Hemricourt, de Coir, Surlet - ancêtres du Surlet de Chokier qui fut régent de la Belgique en 1831 - del Cange, d'Ile sont, à tous égards, les vrais maîtres de la cité au XIIIème siècle. Et cela se conçoit aisément puisqu'ils sont, dans une large mesure, les artisans de sa prospérité. Leur crédit est considérable auprès du « commun », ils sont respectés et, peut-être, craints. Leurs fils forment la « jeunesse dorée » de l'époque; c'est parmi ces jeunes gens que se recrutent ces « enfants de France » qui, coiffés d'un chaperon blanc, procèdent, en 1303, à la perception d'un impôt de consommation particulièrement impopulaire et le bon Hemricourt qui s'extasie sur leurs faits et gestes, nous a raconté les avatars d'une jolie fille « folle de son corps » nommée Pâquette, qui s'étant éprise d'un jeune de Lardier, le guettait dans la rue pour se jeter, dès qu'elle le voyait, à ses pieds et lui baiser les mains ou le vêtement.

Mais au début du XIVème siècle cette omnipotence politique et sociale du patriciat liégeois commence à être mise en question. Les gens de métier vont exiger, les armes à la main, une participation au gouvernement de la cité; les luttes et les révolutions qu'ils vont déchaîner provoqueront la décadence politique du patriciat qui, en 1384, finira par être exclu complètement de la représentation dans ces assemblées où il avait trôné jadis en maître incontesté!

Les classes populaires et les corporations de métiers.

A cote du patriciat, il y a aussi la masse de la population laïque liégeoise. On a vu que celle-ci acquiert, dans le cours des XIIème et XIIIème siècles, des droits civils importants; elle constitue donc une classe privilégiée quant au statut personnel de ses membres. Tous sont bourgeois ou « citains » de Liège.

Mais jusqu'au début du XIVème siècle cette masse n'a pas de droits politiques et il est vraisemblable de penser, qu'à l'origine, elle n'a ni réclamé, ni désiré pareils droits. Cela se conçoit aisément: cette population d'artisans, de cultivateurs, d'ouvriers, de serviteurs, se compose d'éléments les plus divers. Descendants d'anciens serfs échappés du domaine, de laboureurs ou d'ouvriers immigrés, de marchands qui ne se sont pas enrichis, cette masse confuse, réunie sur le territoire libre de la commune liégeoise, ne demandait, sans doute, au début, que du travail et du pain. Aussi longtemps que, dans le cadre de l'économie mosane florissante, la conjoncture était telle qu'elle laissait à chacun la possibilité de faire fortune, la population urbaine ne chercha, sans doute, qu'à profiter de ces circonstances. Bien entendu, il n'y eut que peu d'élus pour beaucoup d'appelés, mais le succès qui couronna les efforts de quelques-uns, suffit pour provoquer d'inévitables distinctions d'ordre social, qui devinrent aussi, nous l'avons dit, des distinctions d'ordre politique.

Les « petits » trouvèrent naturel, tout d'abord, d'abandonner au patriciat urbain le soin d'administrer la cité. A la longue cependant, l'indigénat prolongé, l'augmentation de la population, les relations de fait qu'un genre de vie identique crée forcément entre les hommes, peut-être aussi une certaine stabilité économique, ont fini par rapprocher les « petits » les uns des autres et par leur donner la notion d'une évidente solidarité de classe.

Les bases idéologiques nécessaires à l'éclosion de cet esprit de classe ne pouvaient être fournies que par l'Eglise, qui était alors la seule organisation capable de donner aux masses un minimum de sens social. Un prêtre liégeois, soupçonné d'hétérodoxie, Lambert le Bègue, paraît avoir exercé, vers 1175, une certaine influence sur les milieux populaires de sa ville natale; dans un mémoire justificatif qu'il adressa au pape, il souligne le fait « qu'on lui reprochait non seulement son humble extraction, mais aussi le succès que ses prédications rencontraient auprès des tisserands et des pelletiers et non pas auprès des grands, comme si les activités manuelles, nécessaires aux besoins humains, étaient choses honteuses ». Nous ignorons, malheureusement, la portée exacte des discours, teintés sans doute de mysticisme et d'un communisme primitif, que Lambert le Bègue adressait au peuple des travailleurs. God. Kurth qui était, comme on sait, gagné tout entier aux doctrines de la démocratie chrétienne, n'a pas manqué de voir en lui un « Savonarole liégeois »; cela est peut-être excessif, mais il reste cependant que l'enseignement de ce prêtre a dû remuer dans les âmes frustes de ses auditeurs, ces éternelles aspirations à plus de justice et plus d'égalité sociale, qui sommeillent dans tous les coeurs des simples. De pareils types de prêtres ne sont d'ailleurs pas exceptionnels en ces siècles cent ans avant Lambert le Bègue, un de ses précurseurs avait provoqué lui aussi, une vive agitation parmi les tisserands de la cité de Cambrai, ce qui devait finalement le conduire au bûcher.

De cette propagande, menée, sans doute, par son auteur dans un but avant tout religieux, les masses populaires n'ont probablement retenu que l'aspect social. Elle devait forcément faire naître chez elles le souci d'une étroite solidarité, souci qui se traduisit par l'apparition de groupements de métiers ou corporations. Il est donc naturel de penser que ces associations professionnelles ont commencé par être des confréries religieuses; l'ambiance religieuse et cléricale de la Liège médiévale convenait d'ailleurs parfaitement à pareils organismes. Rien n'est plus caractéristique, à cet égard, qu'un document de juillet 1284, relatif aux boulangers de la cité, par lequel ceux-ci s'engagent à ne pas travailler certains jours de fêtes et à célébrer dignement les funérailles des collègues défunts.

L'organisation de ces confréries, en tant que groupements économiques, est-elle un produit de la libre initiative des artisans eux-mêmes ? Est-elle, au contraire, le résultat d'une politique de contrainte de la part du prince, des échevins ou des jurés? On ne sait; les deux hypothèses ne sont peut-être pas exclusives l'une de l'autre.

Les premières corporations n'apparaissent pas, à Liège, avant la fin du XIIIème siècle. Certes, on voit, dès le milieu du XIIIème siècle, le prince prendre des dispositions réglementaires qui visent, notamment, les artisans; en 1252 on détermine le rapport entre le poids et le prix du pain dans la cité et en 1257 est confirmé le règlement donné aux boulangers et aux meuniers de la ville par les maîtres, échevins et jurés. Mais tout cela ne postule pas l'existence de corporations C'est le 4 mai 1288 seulement qu'il est, pour la première fois, fait allusion à un métier, celui des tanneurs. Durant les dernières années du XIIIème siècle et au début du siècle suivant, d'autres groupements semblables s'organisent et apparaissent alors, peu à peu, en pleine lumière. Ils vont jouer désormais dans la cité un rôle politique et militaire de premier plan et sur lequel nous reviendrons fréquemment.

Un métier groupe, en principe, tous les individus s'adonnant à une même activité manuelle et marchande. Il est, généralement, administré par deux « gouverneurs » ou « maîtres » ou « jurés ». La création des corporations a théoriquement, en vue la réalisation de certains desiderata d'ordre économique et social, permettant d'aboutir à un accord de fait entre producteurs et consommateurs. Tout d'abord, le métier veille à ce que ses membres ne produisent ou ne vendent que des objets ou des denrées de bonne qualité. A cette fin, la capacité des travailleurs était surveillée et garantie par diverses mesures: apprentissage, obligation du chef-d'oeuvre, existence d'inspecteurs, serment des membres du métier. D'autre part, et afin d'assurer le gagne-pain de tous les travailleurs, la concurrence, la réclame, les monopoles, les accaparements étaient strictement interdits; étaient réglementées aussi, les heures de travail et la technique.

A la base de l'organisation corporative il y a aussi des principes de charité et de solidarité; les membres d'un même métier s'entraident en cas de maladie, de vieillesse, de décès. La solidarité de l'un vis-à-vis de l'autre et de tous à l'égard du groupe, se manifestait par le boycottage, la grève, l'exclusion et, au besoin, le recours à la force. Enfin, certaines corporations pratiquaient aussi la coopération, tout au moins en matière de production ou de vente; les bouchers et les drapiers avaient une halle; des moulins, des rames, des meules étaient possédés en commun par les tanneurs, brasseurs, drapiers, retondeurs, etc.

Le nombre des métiers ne s'est stabilisé à Liège que vers la fin du XIVème siècle. En 1298 ils étaient douze; en 1308, quinze; en 1331, vingt; vers 1380 enfin, leur effectif se montait à trente-deux et, sauf quelques changements momentanés, imposés à la suite des batailles d'Othée (1408) et de Brusthem (1468), ce chiffre resta immuable jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.

On classait les trente-deux « bons métiers » - entendez métiers privilégiés - suivant un ordre qui devint traditionnel, de la manière suivante: fèvres (artisans travaillant les métaux, sauf l'or et l'argent), charliers (charrons), cherwiers (laboureurs et maraîchers), meuniers, boulangers, vignerons, bouilleurs, pêcheurs, cuveliers-sclaideurs (fabricants de tonneaux et déchargeurs de vin), porteurs au sac, brasseurs, drapiers, retondeurs, entretailleurs de drap, scohiers (pelletiers), vieux-wariers (fripiers), naiveurs (bateliers), soyeurs (scieurs de long), mairniers (marchands de bois de construction), charpentiers, maçons, couvreurs, corduaniers (bottiers et marchands de chaussurres), corbesiers (cordonniers et savetiers), texheurs (telliers ou tisserands de toile), cureurs-toilier.s (marchands de toiles, lingères, blanchisseurs), harengiers-fruitiers (marchands de poissons et de fruits), mangons (bouchers), tanneurs, chandelons-floqueniers (marchands de chandelles et tapissiers), merciers et orfèvres-selliers.

Il y avait, entre tous ces métiers, d'assez importantes différences sociales, selon qu'ils étaient, d'après l'expression ancienne, « fondés sur labeur ou sur marchandise ». Certains, comme celui des merciers, par exemple, se composaient de marchands-patrons relativement aisés; d'autres, tel celui des bouilleurs, comprenaient des ouvriers dont le genre de vie ressemblait fort à celui des prolétaires d'aujourd'hui. Quelques métiers comptaient dans leur sein les représentants d'un nombre très élevé de spécialités artisanales; ainsi celui des merciers ou, encore, celui des fèvres, qui réunissait les maréchaux, forgerons, cloutiers, couteliers, serruriers, chaudronniers, potiers de cuivre et d'étain, fabricants et marchands de canon et d'armes à feu, fabricants et marchands d'épées, épingliers, fondeurs de cloches, horlogers, etc. Cette compétence étendue explique que, souvent, le métier était divisé en membres ou sections, groupés selon un critère de spécialisation ou de topographie.

La plus complète égalité ne régnait pas entre les métiers; certains, comme ceux des fèvres, des drapiers, des tanneurs, des orfèvres comprenaient des artisans qui, par leur fortune, l'emportaient de loin sur les membres d'autres corporations. La distinction en maîtres, compagnons et apprentis, n'était, au début, que d'ordre professionnels dès le XVème siècle elle devint, dans certains métiers, d'ordre social et les documents ne se font pas faute de distinguer « les pauvres et menus compagnons » des « riches dudit mestiers ».

Aux XIVème et XVème siècles, ces métiers eurent aussi un rôle militaire important et constituèrent l'essentiel des effectifs de l'armée communale liégeoise. Ils faisaient le service de surveillance intérieure dans la cité et devaient, en cas d'alerte, faire le guet sur les murailles; à chaque métier était confiée la garde d'une tour de l'enceinte.

Les corporations dont les réunions générales se tenaient, au XIVème siècle, au Palais, entreprirent, au siècle suivant, de se procurer chacune un local fixe et distinct; un grand nombre de ces maisons se dressaient autour du marché ou en Féronstrée.

De même que dans la plupart des autres villes, les corps de métiers liégeois étaient généralement localisés dans une même rue ou dans un même quartier; les fèvres établis d'abord, comme le nom l'indique, en Féronstrée (rue des Fèvres), s'installèrent ensuite dans la petite île ou Lulay (l'ileau ou l'ulay) et la rue Lulay des fèvres y conserve encore leur souvenir; les tanneurs étaient fixés Outre-Meuse (Quai et rue des Tanneurs); les drapiers avaient élu domicile dans les paroisses de Saint-Georges et de Saint-Jean-Baptiste, dans la rue Hors-Château et dans les ruelles entre Féronstrée et le Quai de la Batte (Impasse des Drapiers, rue sur les Foulons, etc.); les orfèvres habitaient en Gérardrie, les mineurs en Pierreuse et sur les hauteurs de Sainte-Marguerite. Cette localisation facilitait sans doute la surveillance dont les membres des métiers étaient l'objet, et rendait plus aisée aussi la mobilisation de leurs effectifs militaires en cas de besoin.

Parmi les corporations, celle des fèvres occupait le premier rang; ses statuts furent approuvés par le prince en 1331. D'autres associations importantes étaient celle des meuniers, qui datait de la fin du XIIIème siècle, celle des pelletiers, qui reçut un règlement en 1331, mais est probablement plus ancienne, celle des tanneurs dont l'existence est signalée en 1288, celle des houilleurs, qui comptait au milieu du XVème siècle au moins deux mille hommes et avait un caractère plus nettement prolétarien que la plupart des autres, celle enfin des drapiers qui groupait les ouvriers travaillant la laine et autorisés à vendre leurs étoffes dans leur halle en Féronstrée; il faut soigneusement distinguer ces ouvriers, des marchands de draps qui faisaient, pour, la plupart, partie du patriciat urbain, formaient sans doute une gilde, s'adonnaient au commerce au long cours et vendaient les draps étrangers ou la laine qu'ils importaient dans la cité, dans une autre halle aux draps, sise près du marché, sur l'emplacement de la rue Sainte-Ursule actuelle.

Telle était, dans ses grandes lignes, l'organisation des métiers et, partant, de la majeure partie de la population laïque de Liège, à partir de la fin du XIIIème siècle. Ces métiers, organismes exclusivement professionnels au début, vont acquérir, au XIVème siecle, une importance politique considérable du fait que leurs membres vont s'essayer à conquérir sur le patriciat, l'administration de la cité. Les luttes qu'ils mèneront à cette fin, dureront un siècle et se termineront par la victoire du populaire.

IV.

Les premiers conflits sociaux et le role de Henri de Dinant.

Henri de Dinant et Albert de Cuyck

sur la façade néogothique du palais de princes-Evêque

L'émancipation politique et sociale de la classe populaire n'allait pas, au début, être l'oeuvre de cette classe elle-même. Les conflits qui se produisirent à Liège, au XIIIème siècle, n'eurent pas, dans le principe, un caractère social; provoqués par des oppositions entre prince, clergé, échevinage et patriciat - les seules forces qui eussent alors une puissance effective - ils n'acquirent pour ainsi dire que par accident, un autre aspect: la masse populaire, puissance de fait dès cette époque, fut sollicitée, par l'un ou l'autre des adversaires en présence, de prendre part, en sa faveur, au conflit. Son intrusion dans les querelles qui agitaient la cité changea la nature même de celles-ci le problème social vint se greffer sur le problème politique.

C'est dans le sein du patriciat qu'apparurent les premières personnalités qui allaient faire participer la classe populaire à une activité civique.

Au-dessus des toits de chaume des pauvres masures des tisserands et foulons qui s'entassaient dans les misérables venelles comprises entre la rue Hors-Château et la Meuse, on voyait fièrement surgir, en Féronstrée, la belle demeure du riche Louis Surlet. Il appartenait à un lignage patricien qui s'était enrichi dans le commerce des draps et de la laine. Or, en juin 1208 le dit Surlet, se décida, s'il faut en croire Hemricourt, à faire construire, dans le voisinage de son hôtel, une halle où les tisserands auraient loisir d'étaler et de vendre leurs marchandises. Cette initiative provoqua une vive agitation chez les autres drapiers ou « halliers » liégeois, qui disposaient déjà, pour leurs opérations commerciales, d'une halle, sise, comme nous l'avons dit, près du marché.

On s'explique mal les raisons qui poussèrent Louis Surlet à susciter, en matière de vente de drap, une concurrence qui pouvait être dangereuse pour lui et les autres « halliers ». G. Kurth a cru, assez candidement, que notre personnage « paroissien de Saint Jean-Baptiste et vivant au milieu du petit peuple des tisserands et des foulons, s'intéressa à leur laborieuse existence et voulut faire quelque chose pour eux ». Cette vue, par trop ingénue, ne peut naturellement suffire comme « explication ». Il est probable que l'intervention intempestive de Louis Surlet a été provoquée par des dissentiments d'ordre économique et personnel au sein du monde des halliers. Il n'est pas interdit. de penser, qu'en agissant de la sorte, Surlet a voulu, en même temps, s'assurer des avantages commerciaux et conquérir une popularité de bon aloi parmi les masses laborieuses de son voisinage. Espérait-il, par là, intimider ses rivaux et concurrents? II semble bien que oui; le lignage de Saint-Servais ayant tenté d'empêcher, par la force, l'édification de la halle en Féronstrée, Louis Surlet accourt, fait crier publiquement aux charpentiers qu'ils ont à reprendre leur tâche sous peine d'amende et, une fois obéi, leur fait mettre à chacun une couronne de roses sur la tête, coutume qui paraît signifier qu'on honore les ouvriers d'un cadeau.

Cette historiette que rapporte, plus d'un siècle et demi après les événements, le chroniqueur Jacques de Hemricourt, est étrange et décevante. Décevante parce que l'amialiste en dit assez pour piquer notre curiosité et trop peu pour la satisfaire, étrange parce qu'elle est l'écho incontrôlable d'une tradition dans laquelle la légende le dispute à la réalité. Elle nous permet, cependant, d'affirmer deux choses d'abord, que, dès le début du XIIIème siècle il existait des oppositions de clans et de personnes dans le sein du patriciat, ensuite - corollaire de pareille situation - que certains patriciens tâchaient de flatter le peuple des artisans et de se l'attacher. Il y a là un fait propre à tout régime oligarchique qui, comme on sait, verse aisément dans la démagogie.

Mais, d'être ainsi sollicité, le peuple n'allait-il finir, un jour, par réclamer, à son tour, des réformes et une participation au pouvoir? On ne peut que le supposer, avec vraisemblance d'ailleurs. Comment expliquer autrement une concession que lui fit, en 1250, le patriciat? Au mois de novembre de cette année, les échevins, maîtres et jurés de la cité s'engagèrent « eu égard aux clameurs des pauvres gens du commun » à ne plus allouer de subsides à ceux des patriciens qui se feraient armer chevalier. Voilà qui montre éloquemment combien l'alliance était déjà intime entre nobles et bourgeois des lignages et combien aussi les finances communales étaient au service des intérêts de classe du patriciat. Si celui-ci paraît renoncer « volontairement » à cet abus, n'est-ce pas parce que le mécontentement croissant des « pauvres gens du commun » l'y a forcé?

La question financière prenait d'ailleurs une ampleur de plus en plus considérable au fur et à mesure du développement de la cité. Pour se, procurer les ressources nécessaires l'échevinage avait été amené à lever des impôts indirects sur les objets de consommation les plus courants. Ces taxes portèrent le nom de fermeté, parce que, lorsqu'elles furent levées pour la première fois, en 1198, elles servirent à financer l'édification de la nouvelle enceinte urbaine (firmitas = fermeté, fortification). Par la suite, ce nom caractéristique resta attaché à de pareils impôts, même si leur produit devait avoir une destination autre que l'entretien de la muraille de la cité.

Cet impôt frappait tous les habitants de Liège et les échevins entendaient bien y soumettre également le clergé. Or, celui-ci, fort de ses immunités, refusait souvent de s'acquitter; les clercs et leurs serviteurs étaient, comme on sait, soustraits à la juridiction scabinale et leurs maisons, cloîtres et autres propriétés jouissaient du même privilège. C'était là une source d'éternels conflits, de sorte que le clergé fut mêlé, par ce fait même, aux luttes politiques et sociales de la cité.

D'autre part, au milieu du XIIIème siècle régnait à Liège un prince, l'élu Henri III de Gueldre (1247-1274) qui fut, non seulement, comme l'a dit, un peu théâtralement, God. Kurth « un fléau pour le pays et un opprobre pour l'Eglise », mais qui a également tenté d'accroître son autorité princière au détriment de la liberté communale.

A l'encontre de ce qu'on observe dans les villes des autres principautés belges les luttes sociales dont Liège va être le théâtre ont donc mis aux prises, non seulement les éléments laïques de la cité, mais aussi le monde clérical. C'était là une conséquence de la constitution même de l'Etat liégeois.

Deux événements, en apparence assez anodins, qui se produisirent dans le courant de l'année 1253, furent à l'origine d'un conflit qui opposa d'abord le clergé aux échevins, puis le peuple au patriciat et provoqua finalement l'entrée en scène du tribun dont le nom est encore populaire de nos jours à Liège, Henri de Dînant.

Un serviteur d'un chanoine de la collégiale Sainte-Croix ayant eu maille à partir avec un bourgeois de la cité, une rixe s'ensuivit; le bourgeois fut blessé; le domestique du chanoine se réfugia dans une église pour échapper aux poursuites. Mais les échevins, violant le droit d'asile, font saisir le délinquant. Le clergé proteste hautement et lance l'excommunication contre les échevins. Comme ceux-ci refusent de s'incliner, le roi des Romains Guillaume de Hollande, intervient, ordonne une enquête et casse les décisions scabinales.

Nous sommes en 1253, à ce moment de l'histoire de l'Empire connu sous le nom de « Grand Interrègne ». L'Empire germanique est en pleine anarchie et l'autorité centrale en pleine décadence. Le prince que les électeurs élisent comme roi, mais que le pape ne couronne plus comme empereur, est sans pouvoir contre la force des seigneurs et la puissance des villes libres. Le comte Guillaume de Hollande qui a été choisi comme roi en raison même de sa faiblesse, n'est que souverain à titre nominal. L'incident de Liège le prouve surabondamment; le temps des Ottons ou d'un Henri IV était loin! La cité mosane et ses échevins n'accordent visiblement guère d'attention au roi fantôme qui, de Maestricht où il réside provisoirement, les menace de ses foudres de carton. La désaffection à l'égard de l'empire germanique, si craint et respecté encore au siècle précédent, est patente. Il est significatif d'observer que Liège n'a pas, comme tant d'autres villes d'Empire, profité de l'anarchie du grand interrègne, pour s'ériger en ville libre impériale. Visiblement les liens si étroits qui, depuis Notger, l'attachaient au César d'Outre-Rhin sont rompus; tout en veillant à son autonomie, l'Etat liégeois porte, désormais, ses regards vers l'ouest; il va s'intégrer plus étroitement dans la vie politique des principautés des Pays-Bas et il commence aussi, à subir l'attraction et le rayonnement de la France capétienne.

L'intervention du roi n'émut donc guère les échevins, qui se refusèrent à obtempérer ses ordres. Entre eux et le clergé le conflit était ouvert.

Un second incident vint déchaîner la lutte entre les « grands » et les « petits ». Le maïeur du village d'Awans étant venu à Liège, rencontra au marché un de ses ennemis et le tua, puis, nullement inquiété, quitta la ville. Ce meurtre, perpétré pour ainsi dire aux yeux de tous, provoqua une indignation générale parmi le peuple liégeois et lui fournit l'occasion de protester contre le régime de droit pénal alors en vigueur dans la cité. La procédure inquisitoriale n'était pas encore reçue à cette époque et un inculpé pouvait toujours, devant le juge, se justifier par serment, même s'il portait, comme le dit un chroniqueur, « la tête de celui qu'il avait assassiné sous son manteau ».

L'élu Henri de Gueldre, crut devoir profiter de cette circonstance: il convoqua toute la population dans la cour de son palais et s'engagea, en vertu de son pouvoir princier, à réformer l'administration, de la justice afin que désormais « le pauvre et le riche pussent vivre sur un pied d'égalité à l'intérieur de la cité ».

Cette attitude du prince, généreuse en apparence, a, en fait, quelque chose de démagogique. Henri de Gueldre voulait visiblement flatter la masse populaire et l'exciter contre la juridiction des échevins, c'est-à-dire contre le patriciat dont la puissance n'était pas sans lui porter ombrage. Sous couvert de procéder à une réforme justifiée, il veut, profitant de l'émotion qui règne parmi les classes laborieuses, briser l'autorité du patriciat et supprimer les libertés communales pour instaurer un régime de gouvernement personnel, c'est-à-dire arbitraire.

Le peuple, crédule et enthousiaste, était sur le point de souscrire aux propositions du prince lorsqu'un incident fâcheux vint jeter le trouble dans l'assemblée. Un des prêtres présents ayant frappé un homme du peuple, celui-ci court rassembler ses amis; leur intervention provoque le tumulte et bientôt l'émeute gronde autour du palais. L'élu, surpris, est obligé de s'enfuir avec les chanoines; l'excommunication est lancée contre la ville.

Quelques semaines s'écoulent alors, remplies de négociations et d'événements dont le détail nous échappe; finalement un accord est conclu entre l'échevinage et le prince; celui-ci revint à Liège, le 18 novembre 1253.

Ces deux incidents ne méritent de retenir notre attention que parce qu'ils se placent immédiatement avant l'arrivée au pouvoir de Henri de Dinant. On peut donc légitimement se demander s'ils n'ont pas influé sur l'attitude du tribun et s'ils ne sont pas la cause occasionnelle de son intervention. C'est, qu'en, effet, il est fort difficile de donner de celle-ci une explication satisfaisante. Henri de Dinant ne joua - aux dires de nos sources - aucun rôle à l'occasion des deux conflits que nous venons d'évoquer. Son entrée en scène ne se produisit qu'après la conclusion de l'accord du 18 novembre; elle débute par une réforme importante dans le mode de recrutement du magistrat liégeois.

On se souvient qu'à côté de l'échevinage existait aussi à Liège, depuis 1176-1184, un conseil de jurés, présidé par deux maîtres; ces derniers: étaient nommés par les échevins. Or, après les troubles qui marquèrent l'année 1253, le populaire obtint que la désignation des deux maîtres se fît dorénavant, non plus par les échevins, mais par la voie du suffrage universel. En outre, ces deux maîtres seraient désormais tenus de prêter serment au peuple et les échevins durent, par serment également, marquer leur adhésion à ces réformes. Leur réalisation fut l'oeuvre de Henri de Dinant.

Singulière et mystérieuse personnalité que celle de cet agitateur, le premier de cette longue série de tribuns communaux qui, du XIIIème au XVIIIème siècle, jalonnent l'histoire de toutes nos principautés et concrétisent l'amour de nos ancêtres pour l'autonomie urbaine et la liberté civile.

On a cru, durant longtemps, que Henri de Dinant était sorti des rangs du peuple; en réalité il appartenait au patriciat liégeois et vraisemblablement au monde des « halliers » et changeurs. Son nom n'apparaît pour la première fois - dans une charte encore inédite - qu'en octobre 1248 et c'est en mars 1256 qu'il achève sa carrière d'homme politique. Nous ignorons presque tout de ses antécédents, de sa famille, de ses opinions, de son programme. Des chroniqueurs qui rapportent ses faits et gestes, aucun n'est son contemporain; postérieurs d'un siècle à l'époque où vivait Henri de Dinant ils ont probablement jugé l'homme et sa politique avec la mentalité de leur temps et altéré inconsciemment, dans une certaine mesure, sa véritable personnalité. Il entre donc beaucoup d'incertitude, et une large part d'hypothèse dans l'histoire de Henri de Dinant, telle que nous essayerons de la rapporter ici.

Que la famille du tribun ait fait partie du patriciat est chose certaine; mais il est probable que si elle était riche, elle n'appartenait cependant pas à ces lignages qui détenaient alors tous les pouvoirs politiques dans la cité. Il y avait, nous l'avons déjà indiqué, bien des nuances sociales dans le sein de ce patriciat; il est impossible qu'on y ait mis sur le même pied les descendants des vieilles familles et les enrichis qui, grâce à leur fortune, forçaient l'entrée du patriciat. Les premiers monopolisaient les sièges des collèges des échevins et des jurés; aux autres il n'était guère possible, sauf exception, de jouer un rôle politique actif, avant qu'une ou deux générations n'aient fait oublier leur condition de parvenu. Bien des membres de ce patriciat d'argent devaient jalouser le patriciat de naissance et rêver de lui faire pièce sur le plan politique. Tel devait être le cas de Henri de Dinant.

Il comprit que les conflits entre l'échevinage, le clergé et le prince pourraient lui fournir l'occasion de jouer son propre jeu s'il parvenait à s'attacher le peuple. II mit donc tout en oeuvre - intelligence, éloquence, argent - pour se rendre populaire. Le chroniqueur jean de Hocsem l'appelle démagogue et guide du peuple (ductor populi); Jean de Warnant le dénomme l'idole des masses et quant à Jean d'Outremeuse, l'annaliste-romancier dont on ne peut toujours retenir les renseignements, fruits d'une imagination trop ardente, il me paraît avoir, en l'espèce, décrit assez exactement notre héros, qui, dit-il, « faisoit le peuple esleveir contre le sangnour et contre les clers et ilh estoit bien creus... ilh estoit un hons de grant nation, saiges et malitieux; mais ilh fut tant faux et trahitre et convoiteux, qu'ilh ne valoit riens por son envie qu'ilh avoit sour cascun. »

La politique de Henri de Dinant fut donc avant tout dirigée contre l'échevinage et contre le prince; la « révolution » qu'il voulait faire était d'ordre plus politique que sociales. Il est faux de voir en lui un démocrate; il s'est servi du peuple pour combattre l'oligarchie politique d'une partie du patriciat, mais il ne paraît pas avoir visé à la réalisation de réformes sociales. C'était, en tout état de cause, un forte personnalité, un tribun éloquent, un chef aimé du peuple, sans doute aussi un ambitieux, désireux de jouer un rôle dans la vie publique liégeoise. « Hons presumptueux et mult subtilh » déclare Jean d'Outremeuse qui, visiblement, le juge sans indulgence et, peut-être, trop sévèrement.

Comment parvint-il, au lendemain même de l'accord du 18 novembre 1253, à imposer un changement dans le mode d'élection des maîtres? Probablement par le recours à la force populaire; les échevins ayant tenté de s'opposer à la réalisation de la réforme de la maîtrise, Henri de Dinant procède à l'organisation militaire du peuple; par ses soins les habitants de la cité furent répartis en escouades de vingt hommes et chaque escouade fut placée sous le commandement d'un vingtenier. Grâce à cette force armée, le peuple obligea les échevins à s'incliner et à accepter le principe de l'élection des maîtres au suffrage universel; Henri de Dinant fut élevé à la maîtrise dans les dernières semaines de l'année 1253.

Désormais il pouvait agir. Il allait le faire aussitôt. En décembre 1253, Jean d'Avesnes, issu du premier mariage de la comtesse Marguerite de Flandre-Hainaut, vint solliciter l'aide de l'élu de Liège contre sa mère. Henri de Gueldre accueillit sa demande et s'adressa à l'échevinage le priant de mobiliser les milices communales liégeoises. Mais, contre toute attente, Henri de Dinant intervint et s'opposa au départ des troupes, prétendant que celles-ci ne devaient pas défendre une cause étrangère, mais qu'elles n'avaient d'autre obligation que de combattre pour la patrie liégeoise, pour le maintien des droits de l'élu et de l'église de Saint-Lambert. Furieux de cette opposition, l'élu quitta la cité; le roi des Romains eut beau proclamer, par un édit du 8 janvier 1254, qu'en l'occurrence, le service militaire était dû, les Liégeois refusèrent de suivre cet avis et cet ordre et restèrent fidèles au point de vue défendu par le maître de la cité.

Pour pouvoir continuer sa politique de résistance au prince et à l'échevinage il fallait à Henri de Dinant des ressources financières. Il n'hésita donc pas à proposer la levée d'une fermeté ou taxe sur les objets de consommation. Or, cet impôt indirect frappait, de par sa nature même, toutes les classes sociales et notamment le clergé qui prétendait pouvoir s'y soustraire. D'autre part, en vertu d'un accord signé en juillet 1249, Henri de Gueldre avait promis que la fermeté ne serait désormais plus levée que pour une durée de deux ans et que, par la suite on ne procéderait plus à la perception de pareille taxe. Or, l'intervention de Henri de Dinant remettait tout le problème en question; elle lui attira aussitôt l'hostilité du clergé.